203 Views

भारतीय संस्कृति में व्रत और उपवास का एक विशेष स्थान है। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि ऐसा अभ्यास है जो मन, शरीर और आत्मा, तीनों को मजबूत बनाता है। व्रत को हमेशा से एक अनुशासन, भक्ति और आत्म-नियंत्रण का प्रतीक माना गया है। पुराने समय में ऋषि-मुनियों से लेकर सामान्य गृहस्थ तक, हर कोई अपनी जरूरत और श्रद्धा के अनुसार व्रत रखता था। आज भी लोग व्रत इसलिए करते हैं ताकि मन शांत हो, शरीर स्वस्थ रहे और जीवन में सकारात्मकता बनी रहे।

धार्मिक महत्व :

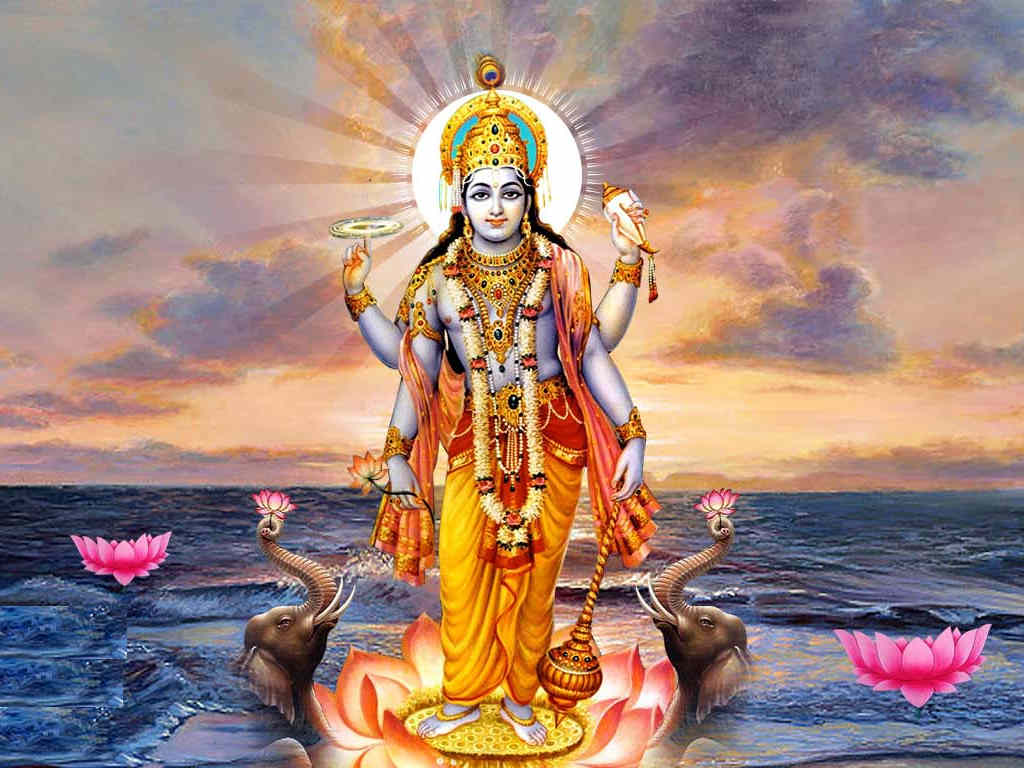

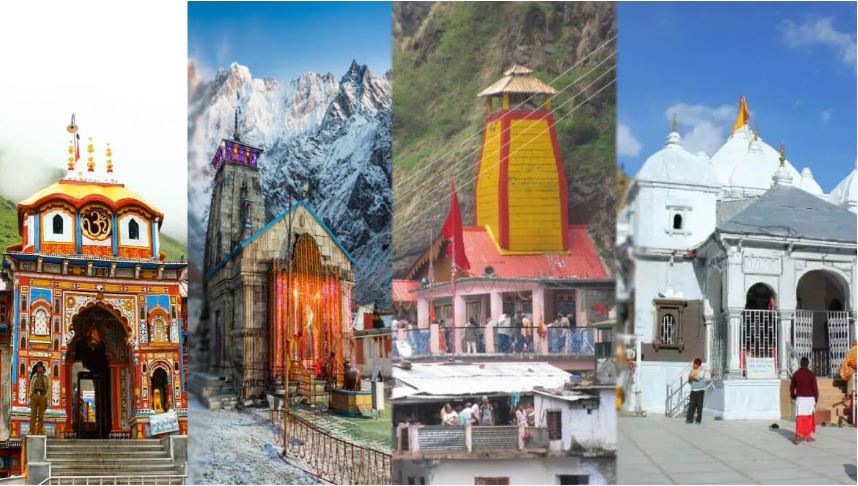

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत वाले दिन उससे संबंधित देवी-देवताओं की आराधना से उनकी कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत भारत की धार्मिक परंपराओं में रचे-बसे हैं । चाहे सप्ताहवार व्रत जैसे- सोमवार, मंगलवार इत्यादि का व्रत हो या फिर किसी विशेष पर्व पर रखा जाने वाला व्रत जैसे – एकादशी, शिवरात्रि इत्यादि । हमारे शास्त्रों में इसके अलावा भी कई व्रतों का विधान है, सभी व्रत ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण का प्रतीक हैं । वैसे धर्मग्रंथों के अनुसार व्रतों के मूलत: तीन प्रकार हैं - नित्य, नैमित्तिक और काम्य। सत्य बोलना, पवित्र रहना, इंद्रियों का निग्रह करना, क्रोध न करना, अश्लील भाषण न करना और परनिंदा न करना, प्रतिदिन ईश्वर भक्ति का संकल्प लेना आदि नित्य व्रत हैं। इसमें ईश्वर भक्ति या आचरणों पर बल दिया जाता है। वहीं, जिसमें किसी प्रकार के पाप हो जाने या दुखों से छुटकारा पाने का विधान होता है उसे नैमिक्तिक व्रत कहते हैं । काम्य व्रत किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए किये जाते हैं ।

व्रत ईश्वर के प्रति स्वयं को समर्पित करने का ही एक साधन है जिससे न सिर्फ ईश्वर के प्रति आस्था में एकाग्रता बनी रहती है बल्कि तन-मन में सकारात्मक ऊर्जा आती है । यह मात्र एक धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि व्यक्ति की भक्ति, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है जो उसे धर्म के मार्ग पर स्थिरता और प्रेरणा प्रदान करता है। वस्तुत: व्रत रखने के नियम दुनिया को हिंदू धर्म की ही देन है।

आध्यात्मिक महत्व :

आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो व्रत केवल भोजन न करना नहीं है, बल्कि आत्म-नियंत्रण का अभ्यास है। भोजन इंद्रियों की तृप्ति का प्रमुख साधन माना गया है, इसलिए जब व्यक्ति उपवास करता है तो वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का अभ्यास कर रहा होता है । इससे मन शांत होता है, विचारों में स्पष्टता आती है और आत्म-अनुशासन बढ़ता है। व्रत संकल्प शक्ति को मजबूत बनाता है, जिससे व्यक्ति कठिन परिस्थितियों का सामना भी अधिक धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ कर पाता है।

वैज्ञानिक महत्व :

आयुर्वेद के अनुसार उपवास शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। जब हम एक दिन हल्का भोजन करते हैं या भोजन का त्याग करते हैं, तो पाचन तंत्र को आराम मिलता है और विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं। इससे पाचन शक्ति बढ़ती है, आंतें साफ होती हैं और शरीर हल्का तथा ऊर्जावान महसूस करता है। उपवास रक्तचाप, शुगर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में भी उपवास मदद करता है क्योंकि इस दौरान नमक, तली-भुनी चीज़ें और गरिष्ठ अथवा भारी भोजन स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है। नियमित उपवास से वजन भी नियंत्रित रहता है और अनावश्यक चर्बी नहीं बढ़ती क्योंकि शरीर में जमा वसा को ऊर्जा के रूप में शरीर उपयोग करने लगता है, जिससे चयापचय (मेटाबॉलिज्म) में सुधार होता है। आधुनिक विज्ञान में जिस प्रक्रिया को ऑटोफेजी कहा जाता है यानी शरीर का अपनी खराब कोशिकाएँ हटाकर नई कोशिकाएँ बनाना, उपवास उस प्रक्रिया को स्वाभाविक रूप से सक्रिय करता है। इससे प्रतिरक्षा प्रणाली यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, सूजन कम होती है और त्वचा में भी स्वाभाविक निखार आता है। अमेरिकी वैज्ञानिक और लेखक, बेंजामिन फ्रैंकलिन की सलाह है कि, "सभी दवाओं में सबसे अच्छी दवा आराम और उपवास है।"

व्रत हमें अनुशासन सिखाता है, मन को शांत करता है, शरीर को स्वस्थ रखता है और आत्मा को पवित्र करता है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ और तनाव भरी दिनचर्या में व्रत एक ऐसा तरीका है, जो हमें थकान, चिंता और नकारात्मकता से दूर ले जाकर अंदर से मजबूत बनाता है। यदि व्रत सही तरीके से और संतुलित रूप में किया जाए तो यह हर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, संतुलन और शांति ला सकता है।

: - वर्तिका श्रीवास्तव